科学や技術、思想・芸術の分野に大きく貢献した方々に贈られる日本発の国際賞「京都賞」。受賞者の方々は、道を究めるために人一倍の努力を重ね、その業績によって世界の文明、科学、精神的深化のために大いなる貢献をしてきた人たちです。「京都賞再耕──じっくり味わう受賞者のことば」の連載では、これまでの京都賞受賞者へのインタビューを通して、記念講演会で語られた言葉をさらに掘り下げ、独自の哲学や思考プロセス、探求者の姿勢などに迫りたいと思います。今回は2017年に先端技術部門で受賞した、三村髙志博士にお話を伺いました。

「京都賞再耕」のこれまでの記事

#1 國武豊喜博士 「抽象化」と「具体化」を往来するなかで突破口が見えてくる

──────────────

三村髙志(みむら・たかし)

富士通株式会社 名誉フェロー / 情報通信研究機構 未来ICT研究所 統括特別研究員。大阪大基礎工学研究科で修士課程修了後、70年に富士通入社。75年に同社研究所に転籍。1982年大阪大学より工学博士学位授与。2017年より名誉フェロー。 さらに詳しく

西村 まずは、三村先生のご研究について簡単にお伺いしたいと思います。

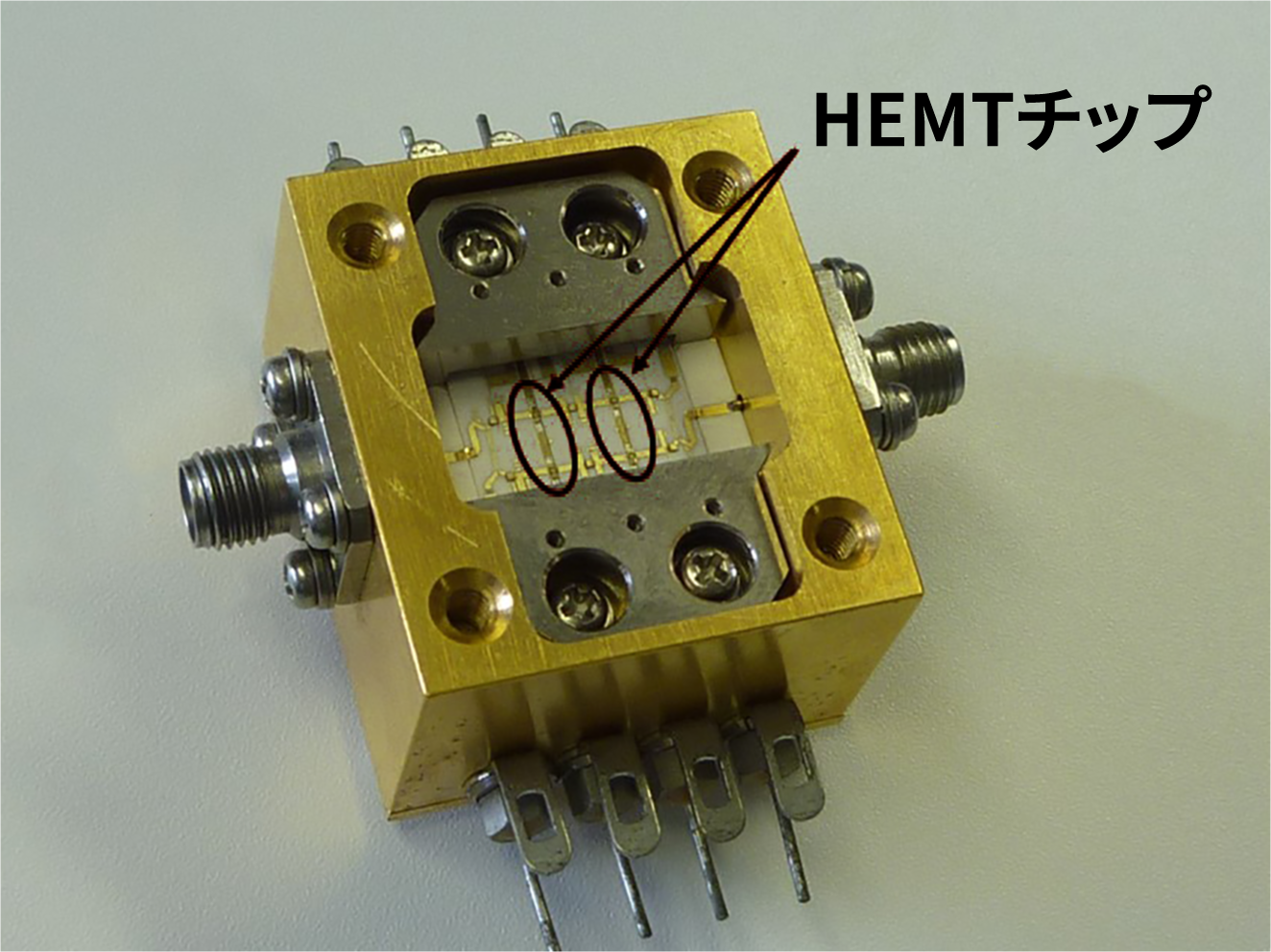

三村 私が京都賞をいただいたのは「HEMT(High Electron Mobility Transistor:高電子移動度トランジスタ)」*1 の発明に関する業績が評価されてのことでした。HEMTは、従来のトランジスタに比べて電子移動度*2 が高いため、高周波かつ高速という特性をもっています。ただ、最初からHEMTを発明したわけではなく、いろんな種類のデバイスを研究してHEMTのアイデアにたどり着いたという経緯があります。

西村 もともと三村先生は大阪大学で光物性の研究をされていて、富士通に入社したときに予想外の配属でトランジスタに取り組まれるようになったそうですね。

三村 大阪大学では成田信一郎先生の研究室で、高不純物濃度ゲルマニウムの作成とその遠赤外光物性の研究に取り組んでいました。全くの基礎研究といってよいでしょう。富士通に入社したのも、成田先生が神戸工業株式会社(後に富士通と合併)に勤務されていたというご縁があったからです。おそらく、成田先生も「光物性に関する部署に配属されるだろう」と思われていたのでしょうけれど、何かの手違いがあったのでしょうね。トランジスタの部署に配属されたのです。

トランジスタは「+」の性質をもつp型半導体と、「ー」の性質をもつn型半導体を継ぎ合わせて、電気の流れを増幅したり切り替えたりする電子部品です。pn接合*3 を行う際にキャリアとなる電子と正孔のポテンシャル分布を変えると思ったように動いてくれます。富士通で初めてデバイスというものに触れて、「機能をもっている」ということにすごく惹かれたんですね。

その後、「光物性の部署に来てほしい」と直々に電話をいただいたのですが、すでにpn接合の面白さに魅せられていたので、デバイス分野の仕事を続けさせていただくことになりました。

西村 基礎工学研究科で研究されていたということは、やはり基礎研究に興味をもたれていたのだと思うんです。しかし、三村先生の場合は、実は応用研究にすごく興味があったということなんですね。

三村 そういうことでしょうね。トランジスタの発明は1948年、私が富士通に入社したのは1970年。まだまだ非常にダイナミックな研究が進んでいる時代でした。「働きかけへのレスポンスを見る」という点では、光を当ててレスポンスを見る光物性の研究にも共通するのですが、デバイスは実際の「役に立つ」というところが非常に魅力的だったんです。

西村 HEMTの発明に至るプロセスの起点となったのは、トランジスタの高速化という技術課題への取り組みだったと伺っています。

三村 トランジスタが高速になると、短時間で多くの情報量を処理したり、高周波数の電波信号を送受信したりできます。さらには、さまざまな情報通信システムも飛躍的に発展することが期待されていました。トランジスタを高速化するには、電子移動度をできるだけ高くする必要があります。1970年代には、シリコンの約5倍の移動度をもつ化合物半導体のガリウムヒ素(GaAs)を用いた、GaAs MESFET(Metal-Semiconductor Field Effect Transistor)が注目されていました。

しかし、GaAs MESFETはすでに究極の高速デバイスであり、これを改良する仕事しか残されていないと思われました。そこで、1977年からGaAs MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor)*4 に関する研究をはじめ、それ以前にあったSi MOSFET(Silicon MOSFET)より高速化する可能性を探っていました。当時は、GaAsの表面に電子を誘起して動作させるGaAs MOSFETを成功させた例はなく、前人未踏の挑戦だったのです。

ところが、研究をはじめて1年が経つ頃、GaAsの表面に電子を蓄積することは絶望的だと断念しました。そこで、表面準位が比較的多くても動作できるドナーを添加した電流路をもつMOSFETでのスイッチング性能を評価することに目標を変更し、GaAs MOSFET開発の到達地点を論文にまとめました。そして、研究の幕を引く舞台として、1979年6月に開催された「第37回デバイス・リサーチ・カンファレンス(DRC)」を選び、その論文を発表することにしたのです。

西村 心血注いだ研究を断念するにあたって、それまでの研究成果を論文にまとめて、DRCで発表されたことは、とても重要だったのではないかと思います。

三村 約2年間研究をして見通しが立たないからやめようと思ったんです。ただ、その内容は世界トップレベルだという自負はありました。だから「ここまで到達したんですよ」と報告する意味はあると考えました。

GaAs MOSFETの研究は、富士通研究所にオーソライズされた研究でした。それを断念するということは、オーソライズされた研究テーマがなくなってしまったわけです。背水の陣というか、僕も半分は失業を覚悟していたんですよ。すると、DRCで発表をして3週間くらいでHEMTのアイデアを思いついたんです。火事場の馬鹿力ではないけれど、失敗したという経験によって、ものごとへの感受性が研ぎ澄まされて力が出るということがあったのかもしれません。

杉本 HEMTのアイデアはどのように思いつかれたのでしょうか。

三村 DRCのレセプションで、アメリカの研究者と雑談をしていたときに突然思いつきました。アメリカから帰国する飛行機のなかでは、HEMTのことしか考えられなかったです。まだはっきりした像はなかったのですが、いけそうだという感覚はありました。それから3週間考え続けて、1979年7月にHEMTの具体的なアイデアにたどり着きました。

西村 世界トップレベルの研究論文を発表できるくらいなら、研究としては価値があると考えてGaAs MOSFETを追求するという道もあったかもしれないと思うんです。それでも、断念したから次のアイデアが生まれたのかなと思いました。

三村 そう、やめたからこそ余白のようなものが生まれて次のアイデアを思いついたのだと思いますね。

西村 そして、翌年開かれた「第38回DRC」で、HEMTの研究発表をされたという事実にも驚きます。企業の研究所ならではのスピード感があったと思われますか。

三村 そうですね。企業の方がフットワーク軽く、非常にダイナミックに動けるという面はあるでしょうね。

西村 一方で、企業ならではのご苦労もあったのではないでしょうか。

三村 企業の場合は、集中して加速できる良さがある一方で、研究の先進性だけで突き進むわけではないという側面もあると思います。たとえば、液晶ディスプレイは1968年にアメリカのRCA社*5 で開発されましたが、1973年に日本のシャープが電卓に採用して実用化されています。なぜかというと、当時はブラウン管テレビが全盛ですから、RCA社の事業部の理解が得られなかったのです。一概には言えませんが、企業で生まれた発明を事業化にまで結びつけるには、人間的なバリアに直面するケースが非常にあると思います。

西村 そうしたなかで、「この研究は面白いからやり通すんだ」という確信をどうやって保ち続けることができたのでしょうか。

三村 やはり、志をひとつにできる人たちが集まってやるしかないですね。事業部の偉い人たちは、過去の技術で出世してきた人たちです。今まで誰もやったことがない、最先端の技術について躊躇するところはどうしてもありますから。

HEMTのアイデアを実証するには、「分子線エピタキシャル結晶成長法(MBE)」*6 という高度な結晶成長技術が必要だったのですが、幸いにも同じく富士通研究所内にMBEの研究を行っているグループがありました。彼らにHEMTのアイデアを話して協力をお願いしたら、一も二もなく賛同してくれたんです。

彼らとしても、MBEのグループがもっていた技術はあまりにも高度で、その技術を必要とするレベルのデバイスを求めていました。彼らにHEMTのアイデアを説明しながら、僕は「ピッタリだ」と直感しました。もし彼らの協力が得られなかったら、おそらく富士通からHEMTは出ていなかったと思います。

杉本 MBEのグループから協力を得られない場合については考えておられたのですか。

三村 社外にMBEを研究している先輩がいましたので、力を借りようと思っていました。同窓生のネットワークは、非常に有効なものだとつくづく思いましたね。

僕の場合は、たまたまクリティカルな技術をもつグループが社内にあり、全面的な協力を得ることができたので、組織を越えた小さな試作サークルで共同研究をはじめました。ただ、この共同研究は富士通研究所にオーソライズされていない“もぐり”の研究です。非常に限られた研究時間のなかでしたが、約4カ月で試作を完成させ、HEMTの最初の論文に使用した実験データを得ることができました。

西村 三村先生は、デバイスは「役に立つ」ということに面白さと魅力を感じられたことから、HEMTを発明されました。改めて、「役に立つ」ことを目指すことの意味について伺ってみたいです。

三村 「役に立つ」ということは、おそらく人に喜ばれるわけですよね。僕は、何かアクションをして人に喜ばれる大切さは、人類のDNAに埋め込まれていると思います。

西村 HEMTの発明は、その後の世界を大きく変えることにもつながりました。HEMTが誕生したことによって生まれた面白いものについて、どう受け止めておられたのでしょうか。

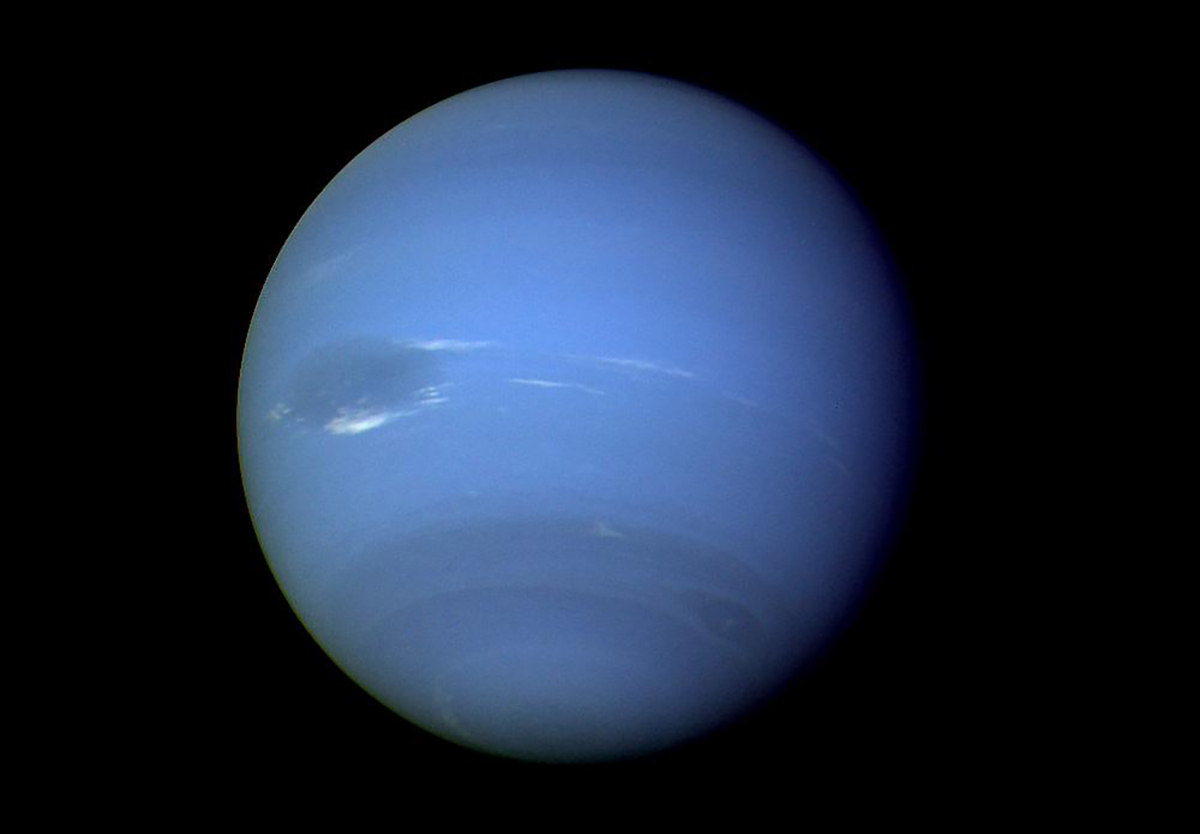

三村 HEMTは電波天文学の進歩に大きな貢献をしました。一番面白いのは、NASAによるボイジャー計画*7 との関わりです。無人惑星探査機ボイジャー1号、2号が打ち上げられたのは1977年、HEMTが存在するより以前のことでした。

1979年には木星、1980年には土星を撮影し、さらに海王星、冥王星へと接近したわけですが、非常に弱い電波で送られてくる観測データを捉えるために、アメリカの電波天文台がHEMT増幅器をすべてのアンテナに搭載したんです。すると、海王星などの写真が非常にクリアに見えたということがありましたね。日本では、1985年に野辺山天文台にHEMT増幅器が設置され、暗黒星雲のなかの未知の炭化水素分子の発見に貢献しました*8 。

その後、HEMT増幅器は世界中の主要な電波天文台に設置されるようになりました。開発初期に、HEMTの性能を活かせるマーケットに出会えたことは、技術を継続的に改良して新たな応用分野への道を開くきっかけにもなりました。

西村 HEMTが存在しなかったら、ボイジャーが撮影した木星の輪の写真も、もっと解像度が低かったかもしれないんですね。

三村 あるいは、ものすごく大きなアンテナで受信することになったと思います。HEMTはBS放送を受信するアンテナも小型化しました。当時は冷戦の時代です。ヨーロッパは東西に分断されていたので、西側のBS放送を見られるHEMTを搭載したアンテナは、東ヨーロッパで非常によく売れました。確かなエビデンスがあるわけではありませんが、HEMTの誕生はベルリンの壁が壊れることに間接的に影響したと言えるのかもしれません。

HEMTは最も高速で動作するトランジスタですから、電波が絡むところで非常に有利なんです。今なら、携帯電話の基地局などでも使われています。「役に立つ」とは、圧倒的多数の人に必要とされて喜ばれることだと思いますね。

杉本 お話を伺っていて、HEMTの発明が、この時代にどれほどインパクトをもっていたのかを改めて実感しました。三村先生は、ご自身が発明したHEMTが世界を変えていくことを、どんなお気持ちで見ておられたのですか。

三村 HEMTは危険なものではありませんでしたが、多くの技術は戦争を契機にして発展していきます。原子力もそうですし、コンピュータも元は弾道計算に使われた技術です。今の僕の心情としては、みんなが喜ぶ技術が進歩するのはいいけれど、危険なものは考えたくないと思いますね。

西村 発明する段階では、人々に喜ばれる技術として考えられたものであっても、世の中に出てしまってから危険な使われ方をする可能性もあり得ますよね。

三村 そうそう、それは確かに注意しなければいけないところですね。危険だけれど役に立つという、両面があるケースがけっこう多いですし、思ってもみなかった使われ方をされるのはすごく危ないなと思います。今まさに、バイオテクノロジーの分野で、倫理の問題が浮上しているなと思います。

西村 かつては、大きな研究はある程度の人数を巻き込まないとできなかったけれど、今はテクノロジーの発展によって個人でできることが増えています。研究者個人の倫理性が求められる時代でもあると思うのですが、三村先生は「危険なものはだめだ」という倫理をどのように鍛えられたのでしょうか。

三村 中学生から高校生にかけて、模型のロケットをつくるのが好きでね。昔は薬局で黒色火薬が簡単に手に入ったので、ボール紙でペンシルロケットをつくって飛ばしていたんです。それがボーンと爆発して、3日くらい耳が聞こえなくなったことがありました。自らが痛い目にあうまではなかなかリスクを判断できないのではないでしょうか。

西村 その後の人生に影響する、インパクトの大きな体験だったのですね。今の時代は、安全性を重要視しますが、自ら危険を体験する機会がないがゆえに、ものごとの危険性を学ばずに育ってしまうということもあるのかもしれません。

三村 その通りです。非常に難しいテーマだと思いますね。

西村 HEMT発明からの約40年を振り返ると、情報通信技術が進歩して、人類が到達できる宇宙空間も広がり、個人が手にする情報量も格段に多くなったということですよね。ものごとの根本を変えてしまうという意味で、基礎となる技術のインパクトを感じます。

電波天文台やBS放送のアンテナを小型化するという応用技術は、基礎技術となるHEMTの発明なしには成し得ないというのが、今日の三村先生のお話だったと思います。また、HEMT発明のきっかけは、断念されたGaAs MOSFETの研究から引き継がれているようにも思いました。

三村 アイデアは、従来知られているものの新しい組み合わせだとよく言われます。HEMTの場合もまた、GaAs MOSFETを研究していたからこそ、「もうちょっと違う方向のアイデアでよい」と言えたんだと思います。

西村 地図にたとえると、海側を押さえていくことによって、陸地のかたちがわかってくるというイメージでしょうか。一つひとつ押さえていくことによって、フォーカスを絞る領域がわかってくる。必要な素材を集めていくというよりは、違う領域を極めたからこそ新しい可能性が見出せたように思います。

三村 その通りです。デバイスのコンセプトのつながりが見えることが重要なんです。GaAs MOSFETの論文を書いているときに知った、「変調ドープ超格子」*9 がHEMTのコンセプトの重要なパーツになりました。GaAs MOSFETの研究で電子の蓄積について考えていたからこそ、私にとって異分野のテクノロジーのなかにある関連情報をキャッチできたんです。

実際に、HEMTの研究をしていた人はたくさんいて、スレスレの特許はたくさん出ているんです。でも、非常に重要な最後のピースは、異なる技術分野にあったから難しかった。新しいアイデアを生み出すには、研究のスコープを広げておくことは非常に有効です。そして、異なる分野に行って、自分の分野にもって帰ってこないといけないんですね。

西村 やはり、追いかけていることがあるからこそ、研究のスコープが広がり、コンセプトがつながるのだと思います。

杉本 HEMTのアイデアをわずか3週間で具体化されるなど、三村先生は非常に研究に集中して取り組まれてきたと思うのですが、一方で残業はしない主義だったと伺いました。就業時間の8時間で全力を尽くすということも大事にされていたのでしょうか。

三村 8時間が限界でしたね。実験経過を振り返ったりするのは、家に帰ってからでもできますからね。翌日に出社して朝一番に何をするのかを決めてから休むようにしていました。能率が落ちることが耐えられなかったんです。

西村 研究するということは、研究に集中する時間と、振り返って俯瞰する時間を、行ったり来たりするなかで進んでいくのだと改めて思いました。三村先生、ありがとうございました。

*1. HEMT(高電子移動度トランジスタ) 2種類の半導体を接合した界面(境界面)に発生する、高速に移動する電子を利用したトランジスタ。処理速度が優れており、パラボラアンテナやカーナビ、自動車用レーダー、携帯電話の基地局などに使われている。 富士通研究所のHEMTの紹介ページ

*2. 電子移動度 電子が物質の中でどれだけ移動しやすいかを表す指標。HEMTは電子移動度が高く、電子が移動しやすい性質をもっている。

*3. pn接合 p型半導体とn型半導体が接している部分のこと。

*4. GaAs MOSFET MOSFETとは、金属(Metal)・酸化物(Oxide)・半導体(Semiconductor)の3層構造をもつ電界効果トランジスタ(FET)のこと。三村博士はガリウムヒ素(GaAs)を基本材料に用いてMOSFETをつくった。

*5. RCA社 Radio Corporation of America。エレクトロニクス事業を中心とするアメリカの多国籍企業。1986年にゼネラル・エレクトリックに買収された。

*6. 分子線エピタキシャル結晶成長法(MBE) 原料を加熱して蒸発させた気体分子が、ほかの分子と衝突することなくビーム状に真空中の装置の中の基板に到達することで、高純度で良質な結晶をつくる手法。結晶の膜の厚さを精密に制御できる。

*7. ボイジャー計画 アメリカ航空宇宙局(NASA)による太陽系の外惑星と太陽系外の探査計画。1977年に、無人探査機であるボイジャー1号とボイジャー2号が打ち上げられた。これまでに、木星、土星、天王星、海王星、その衛星を観測した。2012年に太陽系を脱出した後、2020年6月現在で太陽から約224億km離れたところを飛行中で、地球から最も遠くにある人工物体である。

*8. 1985年に野辺山天文台に…… 星と星の間の真っ暗闇で冷たい宇宙にも、さまざまな分子が存在していることが、1980年代の電波望遠鏡の観測により明らかになった。そのひとつが、1986年に国立天文台野辺山天文台にある45m電波望遠鏡で発見されたC6Hである。

*9. 変調ドープ超格子 高純度のGaAsと少量のSiを加えたAIGaAs(n型)の2種類の半導体の非常に薄い層を、交互に積み重ねたもの。

受賞当時に開かれた記念講演会を下のYouTube動画でご覧いただけます。

「京都賞再耕」のこれまでの記事

#1 國武豊喜博士 「抽象化」と「具体化」を往来するなかで突破口が見えてくる

〈インタビュアー略歴〉

西村勇哉(にしむら・ゆうや)

NPO法人ミラツク代表理事。大阪大学大学院にて人間科学(Human Science)の修士を取得。セクター、職種、領域を超えたイノベーションプラットフォームの構築と、年間30社程度の大手企業の事業創出支援、研究開発プロジェクト立ち上げの支援、未来構想の設計、未来潮流の探索などに取り組む。 国立研究開発法人理化学研究所未来戦略室 イノベーションデザイナー、大阪大学社会ソリューションイニシアティブ 特任准教授。 NPO法人ミラツクのウェブサイト

〈ライター略歴〉

杉本恭子(すぎもと・きょうこ)

フリーライター。同志社大学大学院文学研究科新聞学専攻修了。アジール、地域、仏教をテーマに、研究者、企業経営者、僧侶、まちづくりをする人たちへのインタビューに取り組む。『京大的文化事典 自由とカオスの生態系』(フィルムアート社)著。 writin’room