科学や技術、思想・芸術の分野に大きく貢献した方々に贈られる日本発の国際賞「京都賞」。受賞者の方々は、道を究めるために人一倍の努力を重ね、その業績によって世界の文明、科学、精神的深化のために大いなる貢献をしてきた人たちです。「京都賞再耕──じっくり味わう受賞者のことば」の連載では、これまでの京都賞受賞者へのインタビューを通して、記念講演会で語られた言葉をさらに掘り下げ、独自の哲学や思考プロセス、探求者の姿勢などに迫りたいと思います。今回は2015年に先端技術部門で受賞した、國武豊喜博士にお話を伺いました。

──────────────

國武豊喜(くにたけ・とよき)

化学者。九州大学高等研究院 特別主幹教授。(株) ナノメンブレン 代表取締役。(独)科学技術振興機構「先導的物質変換プロジェクト」研究総括。1999年紫綬褒章、2014年文化勲章を受賞。 さらに詳しく

西村 はじめに、國武先生が取り組んでこられた研究テーマについてご紹介ください。

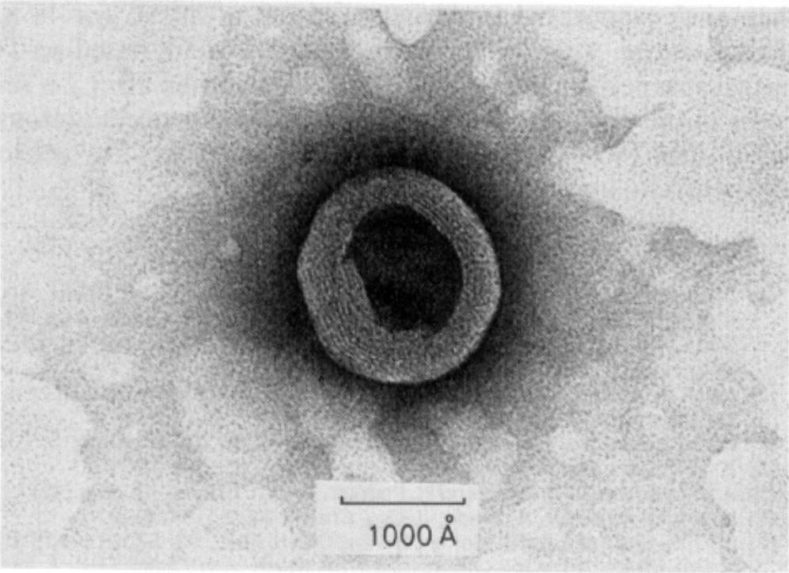

國武 私が京都賞で評価していただいたのは「合成二分子膜」の発見というテーマです。二分子膜とは、生物の細胞の表面を覆う細胞膜という、厚さ7〜10nm(n:ナノは10の−9乗)の非常に薄い生体膜の基本構造です。生体膜は、生物としての役割を果たすために非常に複雑な構造をしています。しかし、膜として見ると、表面は水になじみやすい親水性、内面は油になじみやすい疎水性があり、それぞれに分子が集まって膜を形成しているわけです。

國武 私はもともと「合成高分子プラスチック」などの研究をしていたので、「合成高分子の形や構造と、生物の非常に複雑な構造や働きは何が違うのか?」に関心をもちました。そこで、分子構造が二次元に並ぶための必要条件を考えて、二次元構造の膜を人工の材料でつくる研究をはじめたのです。同時に、生体膜と人工材料のギャップを組織という面でつなげ、人工の材料を用いて分子が自己組織化して膜の構造をつくり出すことを示し、合成二分子膜をつくることに成功しました。

西村 先生が合成二分子膜の研究をはじめられた1970年代には、「人工分子から生体膜の基本構造である二分子膜が自己組織的に形成される」という発想は非常に斬新だったと思います。なぜ、先生はそのような発想ができたのでしょうか。

國武 当時は、生体膜について生物物理学の立場から「膜をつくる分子に非常に特殊な構造があるから二次元になるのではないか」という、込み入った議論が行われていました。それに対して、私は合成高分子の研究をしていたので「なぜ、そういう複雑な構造が必要なのだろう?」と疑問をもったのです。そこで、分子構造が二次元に並ぶための必要条件を考えることにしました。

國武 膜のような構造になるには、小さい分子がバラバラに集まるのではなく、二次元的に集まる必要があります。もうひとつ大事なのは、水の中で非常に薄い膜としての構造を保つ界面*1 の安定性。そして、膜の中で分子が横並びに綺麗に並んで大きな構造をつくる集合特性がなければいけません。

このような条件を満たすのは、そんなに難しいことではないのではないかと考え、さまざまな分子を仮定して膜になるかどうかを順番に試していきました。具体的には、石けん分子のように水に溶けやすい親水基と油に溶けやすい疎水基をもつ両親媒性の合成分子を用いて、膜構造になるかどうかを電子顕微鏡で見ていきました。

すると、プラスの電荷をもつ親水基と2つの脂肪酸のアルキル鎖*2 がつながっている分子で膜構造ができることを発見しました。この発見は、みなさんの関心を集めたのですが、きれいに膜になるかどうかという問題がありました。親水基と疎水基を有効に組み合わせる分子設計に約20年の時間をかけて、一般的な分子組織のひとつのあり方がわかったということになります。

生体膜は、生物界にある材料で膜をつくり、役目を果たすと壊れて循環するという、生態系のリンクに入りこみ得るものでなければいけません。しかし、合成材料でつくる場合は、とにかく膜になればいいと考えるので、ずっと幅広く考えられるんですね。

西村 ひとつの発想を発見に結びつけるには、とにかく可能性を試し続けるということが大事なのでしょうか。

國武 そうですね。ある程度は蛮勇だと思います。うまくいかない確率が95%だからといって諦めてしまうと可能性は見えない。そこから踏み出してむちゃくちゃやってみるということはありますね。

西村 若い人のお話を聞いていると、アイデアはあっても一歩踏み込むのをためらう人もけっこういらっしゃいます。あるいは、アイデアを思いつくに至るまでに何をやるべきなのかが見えていない人もいるようです。先生のお話を伺っていると、ただやみくもに突き進んでいるのではなく、仮説と方向性、それを裏付ける知識があってこそ、最初の一歩を踏み出していけるということでしょうか。

國武 そうですね。もちろん仮説もバックグラウンドの知識も必要です。ただし、知識だけでは踏み込めません。時間的にも、経済的にも、気持ちの上でも大変なコストがかかりますから、留まってしまう危険性は常にあるけれども、それを超えていく乱暴さのようなものも必要かもしれません。

西村 なかなか、自分の発想を信じて研究を進める勇気をもてない人たちに、どんなアドバイスを贈りたいと思いますか?

國武 ひとつは、いろんな要素を切り捨てていって、最小の条件を考える抽象化をすることではないでしょうか。

たとえば、生体膜の例で言うと、生体膜は生物としての役割を果たす上で、非常に複雑で多様な構造をもっています。「非常に複雑な構造があるから膜になるんだ」と考えてしまうとそこで終わりですね。私は「比較的簡単な構造をもちながらも、大きな生体膜のようなものをつくる必要条件は何か?」と考え、「親水基と分子が横並びで安定的に並んで自己組織化できること」と抽象化をしたわけです。そのあとに、頭のなかにある抽象化したコンセプトを一つひとつの分子に反映していくのが具体化です。

「可能性を探るための抽象化」と「現実の結果に結びつける具体化」という2つのプロセスの間を行ったり来たりするということが、研究の進め方になるわけです。

西村 抽象化のプロセスは非常に重要度が高いと思いますが、具体化のプロセスには非常に時間がかかるということですね。

國武 具体化には実際の作業が伴いますので時間がかかりますね。「抽象化の段階にいるのか」、それとも「抽象化と具体化の間にいるのか」と、常に自分はどの段階にあるのかを意識しないといけません。また、抽象化と具体化はアイデアの初期レベルからあらゆる段階で必要なプロセスです。そのたびに行ったり来たりをするわけです。

西村 國武先生が「抽象化と具体化の往来が重要だ」と認識されたのは、何かきっかけがあったのでしょうか。

國武 ひとつきっかけがあるとしたら、私は合成高分子という人工材料の研究から研究生活をはじめ、生物の構造や機能などを人工材料で再現しようとするバイオミメティクスに関心をもちました。「どうやって生体の複雑な研究をより簡単な形にして人工材料で再現するのか」を考えるのはいわば抽象化です。その結果を見て、単純な合成高分子で生体の複雑な機能をどのようにつくり出すかというのが具体化のプロセスです。しかし、生態系をそのまま再現するわけではありません。生物からはじまっても、生物そのものから逸れてしまうケースも出てくるわけです。

西村 そうすると、大きな研究目的として抽象的な問いがあり、そのなかで具体的なテーマに落とし込んでいくというかたちで進められているのでしょうか。そういった大きな研究目的をもたないままで、具体的な研究テーマだけを追いかけてしまうと、そのテーマがうまくいかないときにそこで立ち止まってしまうこともあるのかなと思います。

國武 そうですね。具体化したテーマの結果がどれだけ意味をもつかはさまざまなんですよね。方向性としては悪くないとしても、袋小路に入ってしまって全然研究が展開しないこともあり得ます。その場合は、一度元に戻って抽象化し直して、より一般的な方向性と自分が取り組んでいる研究の広がり方を考え直していく。研究者であれば、みなさんやっていることだと思いますけれども、「恐れることなく悩む」というのは常に必要だと思います。それは、研究のために必要な訓練のひとつだと言ってもいいかもしれません。そうすれば、考え方の幅がもっと広がると思うんですね。

西村 自分自身、自分の分野に閉じこもってしまうことに問題を感じますし、また「どうすれば視野が広がるのか?」を悩む方も多いように思います。そうしたときに、先生が言われるように抽象化することによって視座が上がり、視界が広がるんじゃないかと思いました。研究者として、今の時代に対して「もう少しこういう考え方をもつと、ものの見方が変わってくるのではないか」と思われることはありますか?

國武 一般的な見方から言いますと、かつて日本からノーベル賞受賞者がどんどん出ていた頃は、「日本は明治時代以来の基礎研究が素晴らしい」と言われていました。ところが、経済状態が悪くなると「基礎研究を応用研究につなげないからよくないんだ」「日本はもっと応用研究に力を入れるべきだ」という議論がはじまり、現在も続いています。

つまり、社会状況によって研究に対する期待が変わってくるわけですね。余裕がある時代には基礎研究に期待するけれども、余裕がなくなると応用研究に力を入れようとする。それは、問題の置き方がずれているという感じがします。どちらか一方に答えを求めることが多いように感じますが、基礎研究と応用研究はどちらも同じくらい大事なんです。

人間の体にたとえるなら、基礎研究は体幹であり応用研究は手足です。野球をするには体幹がしっかりしていないと、手足もしっかり動かせませんよね。あるいは、手足だけを鍛えても体幹がしっかりしていないと、全体的なバランスが悪くなってしまうわけです。研究においても同じことで、基礎研究がしっかりとあって、具体的な社会問題や経済問題に対応する応用研究が生きてきます。

「応用研究をきちんとやるためには基礎研究が大事」とか、「基礎研究からすごい応用研究が生まれる」と、要素を分けて考える言い方もあります。そうではなく、人間の体を分けて考えられないように、研究にとっても基礎と応用は一体のものなんですよね。社会と科学もそうだと私は思います。

西村 そういう意味では、自然科学と人文・社会科学も、違う角度から同じ世界を見ていると思うんです。基礎研究と応用研究を一体として捉えるのと同じように、学問における人文科学と自然科学も一体のものとして捉えていけるのではないでしょうか。

國武 そうですね。私は、高校教育までの段階では、人文科学と自然科学を構図として分けるべきではないと思います。そうしないと、非常に視野が狭くなってしまうからです。人によって得意分野がありますので、能力に合わせてどちらかにウェイトを置くのはよいですが、国としては基本的にバランスを取るべきです。これは昔聞いた話ですが、「シェイクスピアと熱力学の第二法則は同じように教えるべきである」という人がいました。少なくとも、物理や文学、社会の基本は誰もが勉強して、それなりに知っていることは必要だと思います。

西村 國武先生は学生時代に文学も大変お好きだったそうですね。「理系の研究者には文学は必要ではない」と思われがちで、若い自然科学の研究者たちは「シェイクスピアなんて読まなくていい」と思っているかもしれません。

國武 トレーニングでいいと思うんです。絶対にあとで力になりますし、その分だけ世の中は広くなります。少なくとも出発点のところだけ、バランスよく教え込んで訓練しておけば、必ずあとで生きてきますよね。

西村 今は、ひとつの高い能力をしっかり伸ばしたほうがいいという考え方が強くて、多くの人がすごく狭い世界のなかで考えてしまっていると思います。國武先生が研究をはじめられてもう50年以上になりますが、この間に教育あるいは研究の世界は狭くなってしまったと思われますか?

國武 今は、単一の能力があればそれでいいということになっていますよね。能力の高い部分だけを高く評価する傾向があります。たとえば、私はヨーロッパの研究者とのおつきあいもあったんですけど、彼らは興味の範囲が非常に広いです。大学の研究者なのに楽器がうまい人もけっこういます。教育の出発点の部分に違いがあるのかもしれませんね。日本では、自分の専門分野を離れると、隣り合う分野のことは知らないということがけっこうあります。

そこには、素養の広さ、基礎の広さという同じ問題があると思います。素養があればあるだけ世の中を見る視野も広くなりますし、異なる分野に対するハードルも低くなりますよね。やっぱり世界は広いんですよ。世界の広さを教える、あるいは本人として体験する機会は必要だと思います。

西村 土台になる素養がなければ、目の前にあるものを見過ごしてしまって興味をもてなくなってしまう。だから、最初の段階でトレーニングが必要なんですね。

國武 そうです。近寄りがたいものになってしまうんです。

西村 國武先生は、生物の世界でしかつくれないと思われていた生体膜を、人工的な化学の世界でつくるというご自身のご研究を通して、次の世代にどのような可能性が示されたと思われますか?

國武 私が研究を通して感じてきたのは、生物の非常に精密な構造について、我々はまだまだ十分に知っていないということです。生物は、たんぱくや脂質などの単位分子が何段階にも組織化されてマクロな機能単位になるわけですが、その段階ごとに新しい機能が生まれてくるわけです。このプロセスを人工的に再現するのはほとんど不可能です。この組織化の段階が非常に重要であると考えられる人工的な例を一つ上げましょう。グラフェン(graphene)の例が一番分かりやすいと思うのですが、グラフェンは1原子の厚さのシート状物質で、炭素原子とその結合が二次元に広がった、蜂の巣のような六角形の格子構造をしています。これを三次元に広げたものがグラファイト(graphite)で、いわゆるダイアモンドです。要するに、機能的には二次元的なところではまったく違ったものができているんです。

この20年ほどは、ナノテクノロジーに注目が集まってきましたが、その可能性は生物体が成り立っているレベルを、人工材料を含めてナノレベルで再現するところにあります。そこには、まだまだポテンシャルはたくさんあると思います。私自身のことで言えば、2006年に理化学研究所の研究グループで我々が発見した「巨大ナノ膜」*3 を応用して、最近では大気中からの炭酸ガス(CO2)を回収できる膜の開発に取り組んでいます。

西村 新しい取り組みについても、詳しく伺ってもよいでしょうか。

國武 産業革命以前は約0.03%だった空気中の炭酸ガスは、現在は約0.04%。たった0.01%の増加が、世界中に大変な問題を引き起こしているわけです。炭酸ガスを排出しない「ゼロエミッション」という考え方に対して、我々が取り組んでいるのは「ネガティブエミッション」。巨大ナノ膜という非常に薄い人工材料の膜を用いて、大気中の炭酸ガスを集めて閉じ込めようというものです。なぜ、薄い膜で実現することが重要だったかというと、透過時の抵抗が少ないほうがエネルギーを必要としないからです。

以前から、膜でガスを分離する「ガス分離膜」の技術はあったのですが、分離するために必要なエネルギーの方が大きくて炭酸ガスを減らすことができませんでした。ところが、巨大ナノ膜は大気中の炭酸ガスや窒素との混合物を透過しても、良好なガス分離性を保つことがわかってきました。通常は、膜が薄くなると抵抗が少なくなり、集めたいガス分子だけを集める分離能力が落ちるんですね。しかし巨大ナノ膜であれば、空気中にわずか0.04%の炭酸ガスであっても、それなりに経済的に回収できるというわけです。

また、ガス分子が膜を通り抜けるときに、膜表面と空気の境目で勝負が決まるのか、それとも膜のなかを透過するときに通りやすい分子と通りにくい分子に分かれるのか、という2つの考え方があるのですが、我々の実験データで見るとほとんど膜表面で勝負が決まっていることがわかってきました。これは、今までの膜にはない新しい可能性です。

西村 すごい!ワクワクしますね。たとえば、炭酸ガスを分離して回収できる膜をエアコンに取り付けることができれば、冷暖房をしているだけで空気中の炭酸ガスを回収できるということになるのでしょうか?

國武 そうですね。室内のCO2濃度は大気中の約2.5倍ぐらいあります。人が集まっていればそれだけ集めやすくなるというわけです。

西村 國武先生は、これまでの研究で大きな業績をあげてこられましたが、まだまだ精力的に新しい研究に取り組まれているのですね。継続的に可能性があるテーマを見つける上では、どのような着眼点を大切にされているのでしょうか。

國武 今はもう100%とは言えませんが、20〜30%は現役だという感覚をもっていますね。

テーマについては、大きな共通項を設定することでしょうか。合成二分子膜と巨大ナノ膜には、いずれも「界面」という共通項があります。もちろん生物にも、生体膜と水溶液の間に必ず界面はあるわけです。ひょっとしたら、生物の細胞膜についても表面近くで起きていることは、これまで理解していたことと違うという事実が出てくるかもしれません。

杉本 ご研究について、とても楽しそうにお話されるのが印象的でした。しかし、研究生活のなかでは、何年も思うような結果が出ずに悩まれた時期もあったと思います。どうやって苦しい時期を乗り越えられたのでしょうか。

國武 バイオミメティクスに取り組みはじめてから数年間は、全然自分のアイデアがうまくいかなかったときがありました。助教授時代のことで、非常に苦しい時期でした。ただ、同時に並行して、高分子に関するもう少しオーソドックスな研究もしていたので、そこである程度ストレスを発散できていたのかもしれません。逃げ方は知っておかないといけないと思いますね。

それから、研究が楽しいのは「楽しいから」としか言いようがないです。今の仕事が性に合っているんでしょうね。面白いから、お風呂に入っていても布団に入ってからも、どんなときでも自然と考えてしまうんです。そうなると、考える時間もその分長くなりますよね。

西村 最後に、若いときには見えなかったけれど、長年研究を積み重ねていくことによって見えてきたこと、フォーカスされていることもあるのかを伺ってみたいです。

國武 若いときは、ひとつのことにかなり焦点を絞ってやっていくけれども、いろんなことを経験をするなかで視野は幅広くなると思います。一方で、幅が広くなることでシャープな興味をもち続けることが難しくなります。そこは努力して焦点を絞ることによって、問題意識がきちんと出てくると思います。

杉本 子どもの頃は読書がお好きであったり、アメリカで研究されていた頃にはたくさんのレコードを聞かれたりされていたそうですね。ご研究以外にも、ご自身の興味を広げておられたことも、研究によい影響を及ぼしていたのでしょうか。

國武 アメリカでポストドクターとして一人暮らしをしていると、自由な時間ができるんですね。フィラデルフィアにいたのですが、非常に素晴らしいオーケストラがあり、当時はユージン・オマンディ*4 という素晴らしい指揮者がいました。そのコンサートを聴きに行ったり、レコードもずいぶん買いましたね。仲間に音楽に詳しい人がいましたので、いろいろ教えてもらってクラシックからジャズやロックまでいろんな音楽を聴きました。音楽は、メンタル面で非常にプラスになったと思います。

研究のことだけを一所懸命に考えるのではなく、音楽を聴いていると意識が解放されます。それによって、考え方が柔軟になる機会があるという言い方もできると思います。あまり、なんでも理屈付けするのは面白くないですけれども。

西村 今もなお「20〜30%は現役」とおっしゃっていましたが、これから挑戦したいことはあるのでしょうか。

國武 さきほどお話した巨大ナノ膜を実用技術に展開するために、「株式会社ナノメンブレン」*5 というベンチャーが設立されました。2020年10月には、政府のムーンショット型研究開発事業に採択されて、10年計画でプロジェクトを進めることになります。ナノメンブレンと九州大学で共同して、炭酸ガスの回収などの技術へと展開しているところです。少なくともあと数年は、このプロジェクトに関わることになると思います。

西村 ありがとうございました。

*1. 界面 固体や液体や気体など、性質の異なる2つの相が接する境界面のこと。

*2. アルキル鎖 アルキル基。メタン(CH4)、エタン(C2H6)、プロパン(C3H8)などの炭化水素「アルカン」から水素原子をひとつ除いたもの。

*3. 巨大ナノ膜 30nmという極限的な薄さと、数cm角以上の広大な面積を両立した、世界初の丈夫な薄膜。特定の物質だけを選んで高効率で透過させる機能をもたせることができ、バイオ、エネルギー、環境などの分野への幅広い応用が期待されている。

*4. ユージン・オーマンディ 指揮者。1899年、ハンガリーのブダペスト生まれ。1938年にフィラデルフィア管弦楽団の音楽監督に就任。フィラデルフィア・サウンドといわれる豊麗な音色を作りあげた。

*5. 株式会社ナノメンブレン 理化学研究所での研究成果である「巨大ナノ膜」の発見を実用技術へと展開することを目的に、2007年に設立された。

受賞当時に開かれた記念講演会を下のYouTube動画でご覧いただけます。

〈インタビュアー略歴〉

西村勇哉(にしむら・ゆうや)

NPO法人ミラツク代表理事。大阪大学大学院にて人間科学(Human Science)の修士を取得。セクター、職種、領域を超えたイノベーションプラットフォームの構築と、年間30社程度の大手企業の事業創出支援、研究開発プロジェクト立ち上げの支援、未来構想の設計、未来潮流の探索などに取り組む。 国立研究開発法人理化学研究所未来戦略室 イノベーションデザイナー、大阪大学社会ソリューションイニシアティブ 特任准教授。 NPO法人ミラツクのウェブサイト

〈ライター略歴〉

杉本恭子(すぎもと・きょうこ)

フリーライター。同志社大学大学院文学研究科新聞学専攻修了。アジール、地域、仏教をテーマに、研究者、企業経営者、僧侶、まちづくりをする人たちへのインタビューに取り組む。『京大的文化事典 自由とカオスの生態系』(フィルムアート社)著。 writin’room