2025年3月11日~13日、カリフォルニア州サンディエゴ市にて、第39回(2024年)京都賞受賞者3名を迎え、京都賞シンポジウム(Kyoto Prize Symposium) が開催されました。京都賞シンポジウムは、地元NPOの京都賞シンポジウム組織と2大学(カリフォルニア大学サンディエゴ校、ポイント・ロマ・ナザレン大学)が主催し、2002年より実施されているイベントです。

初日の3月11日にはポイント・ロマ・ナザレン大学ほかにて地元主催者による受賞者歓迎会が開催され、受賞者と主催者、ならびに支援者らが和やかな雰囲気の中で親睦を深めました。

12日には京都賞先端技術部門受賞者ジョン・ペンドリー博士と基礎科学部門受賞者ポール・F・ホフマン博士の、13日には思想・芸術部門受賞者ウィリアム・フォーサイス氏の講演が、カリフォルニア大学サンディエゴ校にて行われました。あいにくの雨模様の中、同大学の学生や近隣の高校生をはじめ多くの聴衆が詰めかけ、会場は満員となりました。

ペンドリー博士は、メタマテリアルを考案するまでの道のりや、透明マントや完全レンズを実現する理論、そしてメタマテリアルが実現するであろう将来的な技術的展望について語りました。

続く質疑応答では、聴講者から活発に質問が投げかけられ、メタマテリアルの応用など科学にまつわる質問ばかりでなく、生き方についての助言を求める声にも真摯に答えていました。「あなたのように科学者として大成するにはどうすればいいか」という高校生からの質問には、「科学の基礎を習得すること、他者とうまく付き合う力を身につけること、そして進むべき道について助言を与えてくれる人を見つけることの3つが大事」とアドバイスしていました。

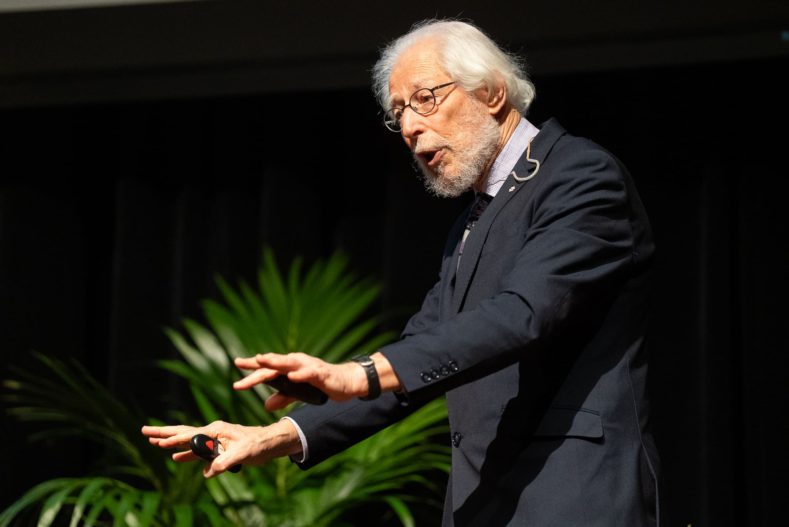

ホフマン博士は、地質調査の経験談から始まりプレートテクトニクスや全球凍結の科学、そして現生の生き物の起源と全球凍結の関係についての壮大な仮説について、身振り手振りを交えながら情熱的に語りました。

質疑応答では現代の気候変動や研究の進め方などについての矢継ぎ早の質問に丁寧に答えていました。「ナミビアを研究の拠点にしたのはなぜか」との質問には「自然環境と政治的な環境がともに地質研究に向いていたため。ただしナミビア現地の学生と研究を共にできなかったのは残念」と答えていました。

フォーサイス氏は、自身の創作を形作ったさまざまな人や物事との出会いや、ダンスや振付の哲学について、ときにダンスの身振りやユーモアを交えながら語りました。質疑応答では振付のあり方やバレエの様式、さらにそれらの意義などについての質問にもにこやかに答えていました。「動乱の時代においてアーティストは何ができるのか」との質問には「速く移ろいゆく世の中に対し、しなやかに、そして機敏に対応することです。そのためには、特定の状態に固執しない心のあり方を保つことが大事です」と持論を展開しました。

講演後、場所を移してダンス専攻の学生を対象に実演指導のワークショップが開かれました。学生たちは感激した様子で実際に体を動かしながら、より豊かな表現のための動きを学んでいました。同日、ペンドリー博士は専門分野の学生を対象にしたワークショップを行い、またホフマン博士は同日から翌日にかけて野外活動を含むセミナーを開きました。

左上:講演後学生の質問に答えるペンドリー博士 右上:会場のカリフォルニア大学サンディエゴ校 左下:フォーサイス氏のワークショップ 右下:ホフマン博士セミナーの野外活動

左上:講演後学生の質問に答えるペンドリー博士 右上:会場のカリフォルニア大学サンディエゴ校 左下:フォーサイス氏のワークショップ 右下:ホフマン博士セミナーの野外活動

12日の夜にはベネフィット・ゲーラ(慈善イベント)が開催されました。レセプション後のステージ・プログラムでは受賞者や金澤しのぶ稲盛財団理事長がスピーチを述べ、ダンスや音楽のパフォーマンスが華を添えました。

左上:金澤しのぶ稲盛財団理事長の挨拶 右上:受賞者スピーチを行うペンドリー博士

左上:金澤しのぶ稲盛財団理事長の挨拶 右上:受賞者スピーチを行うペンドリー博士

ハイライトはサンディエゴ市と、同市と隣接するメキシコ・ティファナ市の高校生への奨学金プログラムの紹介。はじめに奨学金をきっかけに世界に羽ばたいた過去の受給者6名からのメッセージ映像が上映され、続いて本年度受給者6名の壇上インタビューが行われました。科学や芸術などのさまざまな才能に輝く高校生たちの、未来への希望に満ちた言葉に、客席からは惜しみない拍手が贈られました。

「稲盛財団Magazine」は、稲盛財団の最新情報を配信するメールマガジンです。メールアドレスのみで登録可能で、いつでもご自身で配信解除できます。