(PR企画:日経サイエンス、取材/執筆:蒋 赫(しょう かく))

「透明マント」と聞いて真っ先に思い浮かぶのは何だろう? ドラえもんのひみつ道具? それともハリーポッターの魔法の道具? どちらにせよ、作者たちは透明マントを架空の世界で思い描いていただけだろう。しかし科学技術は、近い将来、透明マントを実現可能にしようとしている。その鍵となるのが「メタマテリアル」という特殊な物質だ。

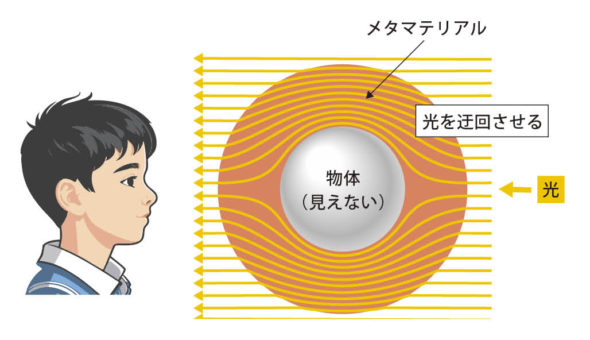

メタマテリアルとは、超越した(メタ)物質(マテリアル)という意味で、天然には存在しない特性を持つ人工的な物質だ。金属などの複合材料を使い、複数の要素を組み合わせて、光を制御するメタマテリアルが作られている。これを使えば、物体の周囲を進む光の経路を曲げ、光が物体を避けて通るようにすることで、物体を見えなくすることができる(図1)。メタマテリアルの応用は透明マントにとどまらない。例えば、レーダーに映らないステルス技術や、超高解像度のレンズ、音波を操る技術など、さまざまな分野での応用が期待されている。

図1 透明マントの仕組み

図1 透明マントの仕組み

このような奇妙な性質をもつメタマテリアルが実現できることを理論的に示し、その設計理論を構築したのが、第39回(2024)京都賞(先端技術部門)を受賞した ジョン・ペンドリー (Sir John Pendry)博士だ。

負の屈折率を持つメタマテリアル

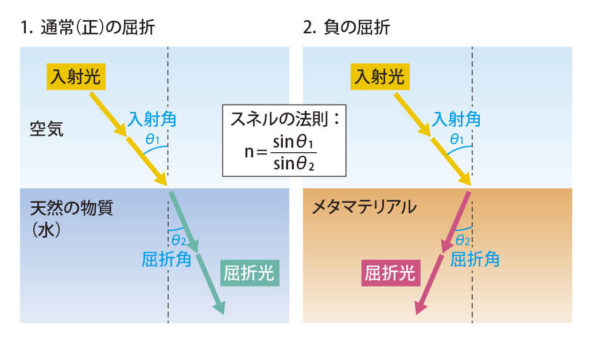

メタマテリアルはいかに誕生したか。それを理解する重要なキーワードは「負の屈折率」だ。屈折とは、光が水面(水と空気の境)のような境界面を通過するときに曲がる現象のこと。図2-1で示すように、水の屈折率はn=sinθ1/sinθ2で求められる。ここで水の屈折率は正である。一方、光がメタマテリアルに入射すると、通常の物質とは逆の方向に屈折する(図2-2)。つまり、屈折角が負の値になり、屈折率もマイナスになるのだ。

図2 負の屈折

図2 負の屈折

屈折率は別の観点から求めることもできる。光は電場と磁場が物質と相互作用しながら伝わっていく波だ。電場に関する誘電率(ε)、磁場に関する透磁率(µ)という2つのパラメーターが強く関係する。誘電率が大きいほど、物質は電荷を多く蓄えることができ、透磁率が高いほど、磁場を通しやすくなる。屈折率はこの2つのパラメーターの平方根の掛け算で計算される(n =√ε×√µ)。

ただし、天然の物質は、私たちの目に見える光(可視光)付近の波長では、電場とは相互作用するが、磁場とは相互作用しない。可視光域に限れば天然の物質の透磁率(µ)はすべて1.0である。したがって、屈折率は誘電率(ε)だけで決まる──これが光学研究での常識だった。例えばガラスでは、誘電率と透磁率はどちらも正の値になる。誘電率と透磁率が同時に負になれば負の屈折が発生するとロシア(当時はソ連)のベセラゴ(Victor G. Veselago)博士が1960年代に提唱したが、そのような物質は誰も見つけられないまま時がたった。

1996年に、ペンドリー博士はマイクロ波領域(GHz帯)での誘電率(ε) を負にする手法を理論提案した。その後、透磁率(μ)はどうすれば負になるかを継続して研究した結果、1999年に透磁率が制御できる仕組みを理論的に提案した。誘電率と透磁率のどちらも負にできるなら、それを組み合わせれば、負の屈折率を持つ材料(後のメタマテリアル)が作れる!ペンドリー博士らはその理論を見いだし、直後にカリフォルニア大学サンディエゴ校のスミス(David R. Smith)博士らが実験で実証した。ペンドリー博士の理論により、材料の特性を自由に設計する新たな道が開かれた。

完全レンズが巻き起した論争

ペンドリー博士の探求はその後も続いた。2000年に「負の屈折率で完全レンズを作れる(Negative Refraction Makes a Perfect Lens)」というタイトルで発表した論文は、物理学界に大きな波紋を広げた。従来の光学理論に基づくと、どの波長の光でも顕微鏡の解像度には、光の回折による理論的な限界があり、この限界を超えた微細なものは観察できない。しかしペンドリー博士は、理論的には無限の解像度を持つ完全なレンズを作成する単純な方法を提案した。完全レンズは負の屈折率を持ち、回折による制限を受けることなく、どんな光も集められるので、限りなく小さなものでも観測できる。

「当時、ペンドリー先生はかなり大変だったようですよ」。そう語ってくれたのは、2009年頃よりペンドリー研究室に在籍していた罗宇(Yu Luo)博士だ。「先生はその論文を発表する前に悩んでいたようです。研究仲間に相談しても返ってくる言葉は『理論計算は間違っていないが、このアイデアはとてもクレイジーだ』というちょっと冷ややかな言葉。それでも、先生は自分の研究結果を信じて論文を発表しました」。

当然ながら、多くの疑問の声が上がり、中には強い批判の声もあった。論文発表からの数年間、ペンドリー博士はこうした批判に向き合いながら、理論を検証してくれる人を求めて、研究仲間を増やしていった。2004~2005年にかけて、複数の大学の研究チームがさまざまな波長での検証を次々と実施し、完全レンズへの疑念も徐々に解消された。のちにこの論文が1万回以上引用されたのは、負の屈折に関連するメタマテリアルの研究が盛んに行われるようになったことを物語っている。

「自分の研究に自信をもち、誰からの疑問にも耳を傾けることが重要だ。間違いがあればそれを受け入れ、そうでないなら自分の信念を貫くことだ」。ペンドリー博士は罗博士にこう語っていたという。

理論と実験の密接な関係が重要

理論物理学者としてのペンドリー博士は、理論と実験の密接な関係を常に重視してきた。自らプログラミングを行い、シミュレーションを駆使して理論の検証に力を注いだ。初期にはFortranというプログラミング言語を使っていたが、Mathematicaがより使いやすいと感じると、積極的に学んだ。罗博士から時々レクチャーを受けて、「君は私のMathematicaの指導教官だ」と言ったという。常に新しい技術を学び続けるペンドリー博士の姿勢が垣間見える。

「理論は実験で検証できなければ意味がない」というのがペンドリー博士の信念だという。この言葉どおり、彼は論文の最後に、理論を実現するための材料や加工方法についても書くことが多い。もちろん理論研究の最中にも、常に実験研究者と協力し、設計した理論が実験で再現可能かどうかを確認する。他国の研究者との共同研究も多い。2008年の東北大学の冨田知志准教授との共著論文もこのパターンだ。「2006年にペンドリーグループに約1カ月間の短期滞在をする機会があり、帰国後も継続的に共同研究を行いました。ペンドリーグループは理論計算、我々は実験を担当しました」と冨田准教授。「ペンドリーさんがこれまでに出してきた理論はどれもインパクトがあります。それも我々実験家が検証実験をしたくなるような刺激的な理論ばかり。多くの実験研究者に影響を与えていると感じます」。

「期待していた結果とのわずかなずれに気付いたとき、それを無視しないで注意深く観察することだ」

「期待していた結果とのわずかなずれに気付いたとき、それを無視しないで注意深く観察することだ」

罗博士が感銘を受けたペンドリー博士の言葉。写真は2012年5月にインペリアル・カレッジ・ロンドンにて撮影。

「サイエンス」の壁を越えて

前述のように、屈折率は誘電率と透磁率で決まるので、誘電率と透磁率を思い通りに制御できれば、自由な屈折率を持つメタマテリアルを自在に設計できる。こうしたメタマテリアルを用いて、隠したい領域をうまく光が迂回して進むようにできれば、図1のように見る人にはまるで透明な物体の中を光が透過しているかのように見える状況を作り出すことも可能となる。これが「透明マント」にほかならない。ペンドリー博士らは、2006年にこのアイデアを理論的に提唱し、スミス博士らと共にマイクロ波帯域でこの性質を持つ材料を試作し、実証した。

実は、透明マントに関する最初の論文は「電磁場の制御(Controlling Electro-magnetic Fields)」というとても短いタイトルでScience誌に発表された。ペンドリー博士の論文を並べて見るとその特徴が見えてくる。「動名詞を使ったり、分かりにくい専門用語を避けたりして、シンプルな論文タイトルが多い印象です」。そう語ってくれたのは、ペンドリー研究室で博士号を取得した大上能悟博士(現リスボン大学日本学術振興会海外特別研究員)だ。「私の論文指導でも、先生は専門的な内容を平易な言葉で説明してくれることが多かった」。

なぜ、そこまで論文の分かりやすさへのこだわりが強いのだろう? 罗博士はその理由を教えてくれた。ペンドリー博士は当初は物理学の有名専門誌であるPhysical Review Letters誌に論文を投稿していたが、より広い影響を求めてScience誌にも投稿するようになった。自分の研究が物理学の狭い枠に収まるべきではなく、広く科学全体に貢献するものであるべきだと考えたのだ。そのためにも、より簡潔で理解しやすい表現は必要だった。

「ペンドリー先生は、理論物理学の先駆者として数々の画期的な研究成果を生み出してきました。その真価は、彼がいかにしてその成果を広く伝え、異分野の研究者と共有してきたかという姿勢にあります」と罗博士は話す。「ペンドリー先生は『layman story(素人の話)』を常に意識することが重要だというのです。物理学の枠を超え、異分野との融合を生む契機となったことは言うまでもありません」。

研究への熱意を次世代につなぐ

ペンドリー博士は今年で81歳になったが、今も研究を続けている。2024年に入ってから共著論文を3本、単著論文を1本発表した。その研究テーマは、まるで旅人が地図を広げるかのように数年ごとに進化していく。負の屈折率に関する理論を提示した後は、さまざまな電磁メタマテリアルの研究を行い、最近では、空間だけでなく時間変化を加えた新たな次元の研究にも挑戦、量子的なホーキング輻射の実現という難題にも挑んでいる。その探究心は、まだ見ぬ未来を求めてやまない情熱そのものだ。

その姿勢は若手研究者への指導の際にもうかがえる。大上博士には「あなた自身の研究であれば、私より熟知しなければならない」と伝え、罗博士には「あなたの研究は時代とともに前に進まなければならない。私の研究に束縛されずに自分なりの研究を進めなさい」と話したことがあるという。今は中国南京航空航天大学で教鞭をとる罗博士にとって、強く印象に残った言葉の一つだ。「自分の研究姿勢は彼の影響をとても受けていますし、指導学生にも彼の言葉を伝えていきたいです」。

音楽と大自然が好きなペンドリー博士は、いつも研究とプライベートをバランスよく両立させているという

音楽と大自然が好きなペンドリー博士は、いつも研究とプライベートをバランスよく両立させているという

メタマテリアルのインパクトと未来の可能性

「ペンドリー先生のメタマテリアル研究のインパクトが大きいゆえに、最近では何でもかんでもメタマテリアルという言葉に寄せて研究をアピールする人まで出てきた」と苦笑するのは京都大学の野田進教授だ。「例えば、私が行っているフォトニック結晶の研究は、メタマテリアルと全く違うアプローチで光を制御するにもかかわらず、メタマテリアル研究と呼ぼうとする若い研究者もいますね」。東北大学メタマテリアル研究革新拠点(Meta-RIC)拠点長の金森義明教授もメタマテリアルの研究に意気込む一方で、「透明マントの言葉が独り歩きするのは気になるところ」と懸念を呈す。「透明マントは究極的な応用例。この究極技術に向かう途中で屈折をさまざまに制御できるメタマテリアルが生まれて応用されるでしょう。メタマテリアルを作るための微細加工の研究も必要です。学理と社会実装をつなぐ取り組みにも携わっていきたい」。

現在、メタマテリアルの応用は電磁波だけでなく、音の波、地震波、熱電変換などにまで広がっている。ペンドリー博士の弟子が地震から建物を守る構造を提案したのが一例で、メタマテリアルの可能性はこれからも無限に広がっていくはずだ。ペンドリー博士が描く理論物理学の未来は、常に変化し続け、そして私たちを新たな発見の旅へと誘ってくれるに違いない。

〈本記事は日経サイエンス2024年11月号(9月25日発売)に掲載されました。〉