科学や技術、思想・芸術の分野に大きく貢献した方々に贈られる日本発の国際賞「京都賞」。受賞者の方々は、道を究めるために人一倍の努力を重ね、その業績によって世界の文明、科学、精神的深化のために大いなる貢献をしてきた人たちです。「京都賞再耕──じっくり味わう受賞者のことば」の連載では、これまでの京都賞受賞者へのインタビューを通して、記念講演会で語られた言葉をさらに掘り下げ、独自の哲学や思考プロセス、探求者の姿勢などに迫りたいと思います。今回は2016年に先端技術部門で受賞した、金出武雄博士にお話を伺いました。

「京都賞再耕」のこれまでの記事

#01 國武豊喜博士 「抽象化」と「具体化」を往来するなかで突破口が見えてくる

#02 三村髙志博士 「役に立つ」とは、圧倒的多数の人に必要とされて喜ばれること

──────────────

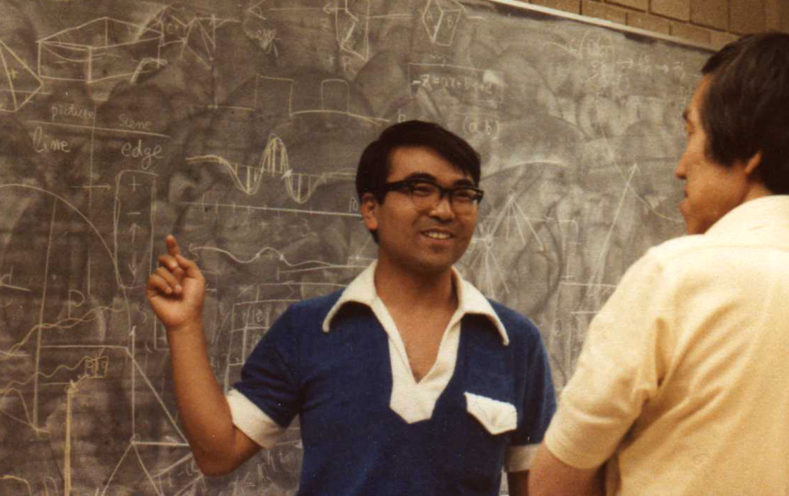

金出武雄(かなで・たけお)

カーネギーメロン大学 ワイタカー記念全学教授。1974年に京都大学にて電気工学の博士号を取得後、1980年にカーネギーメロン大学に移籍。ロボティクス研究所所長、生活の質工学センター長。さらに、日本の産業技術総合研究所ではデジタルヒューマン研究センター長などを歴任した。現在は、京都大学高等研究所招聘特別教授も務める。 さらに詳しく

西村 はじめに、簡単に自己紹介をお願いします。

金出 私は兵庫県の丹波篠山で生まれて神戸で少年時代を送り、京都大学に進学しました。大学院で博士号を取り、助手から助教授になっていた1980年に、アメリカのカーネギーメロン大学に移籍しました。同じ大学でキャリアを積むという、典型的な日本の研究者の道を歩んでいたなかでの渡米です。周囲からは「なぜ日本の大学を辞めてまでアメリカに行くのですか?」と言われました。

確かに、アメリカの大学では職の安定は保証されません。しかし、助手時代に留学を経験して、アメリカの大学には素晴らしいコンピュータ環境があることを知っていたんですね。今はそこまでの差はありませんが、当時は日本から行くと天国みたいだと思いました。「カーネギーメロン大学には5年間在籍できる約束だし、日本の3倍は研究できる環境がある。つまり15年分は研究を進められる」と考えたのです。

渡米時は35歳、15年を足せば50歳という計算になります。「50歳になったらもう新しいことを考えようとしないだろうから、あと5年で人生終わりだと思っていけばいいや」と思い切りました。ところが、結果的には40年もアメリカにいることになったのですが。

西村 京都大学の工学部電気・電子工学科を卒業された後、1968年から坂井利之先生*1 の研究室で、コンピュータによる画像や音声の処理・認識について研究をされたと伺っています。当時における世界最先端の研究であり、その後の金出先生の研究テーマにもつながっていますね。

金出 私自身の仕事は、坂井研究室でのコンピュータによる画像認識研究からはじまりました。世界で初めて本格的なコンピュータによる顔認識プログラムをつくったので、今でも主にアメリカからインタビューの依頼が寄せられますね。

もうひとつ、私の仕事のなかでよく知られているのは、80年代半ばから取り組んでいた自動陸上走行車のプロジェクトです。カメラとコンピュータ、レーザ距離センサーを搭載し、自動的に道や障害物を見つけて運転する車をつくりあげました。このプロジェクトのハイライトは、1995年に行った、アメリカ大陸を自動運転で横断する「No Hands Across America(手を離してアメリカ横断)」。ピッツバーグからサンディエゴまで時速約100kmで走行し、自動運転の可能性を世に示すことができました。

2001年にアメリカン・フットボールの王座決定戦・スーパーボウルXXXVの放送で使われた、マルチカメラ3Dリプレイシステム「EyeVision」の開発もよく知られています。スタジアムの2階席にグラウンドを取り囲むように設置した33台のロボットカメラをを同期させて、プレーの一点を追いかけるよう自動コントロールしたのです。これによって、試合の決定的瞬間を映画『マトリックス』のようにさまざまな角度からリプレイ可能にしました。

杉本 金出先生は「スーパーボウルに出演した唯一の大学教授」とも呼ばれたそうですね。

金出 はい。スーパーボウル中継放送に出演して、「EyeVision」のシステムの説明をしました。「EyeVision」は、1992年頃から取り組んでいた多数カメラシステムの研究が元になっています。昔はカメラが高価でしたし、コンピュータの処理能力も追いついていなかったため、「一台のカメラからいかにより多くの情報を得るか」が問題になっていました。たとえば、人間は周辺情報から「見えていないもの」を推論できます。それと同じことをコンピュータにやらせようとしていたんですね。

しかし、僕のコンピュータビジョンの理論第一条は「見えないものは見えない」。見えていないものを想像するプログラムをつくるよりも、まずは、見たいものがあるところにカメラを置けばいいと考えていました。

西村 現在は、多数のカメラを使うテクノロジーは非常に身近になりましたが、その基礎的な理論を築かれたのですね。

金出 1981年に、私の研究室の学生だったBruce Lucasと一緒に発表した「Lucas-Kanade法」は、MPEGなどの動画を処理する代表的な手法として使われています。思いつくままにいろんな研究をしてきたので、「最もいろんなことをやったロボット研究家」と呼ばれたこともあります。誰かがうまいことやっているのを見ると「僕の方がもうちょっとうまくできるんじゃないか」とけしからんことを考えてすぐに行動に移すタイプの人間だったので、いろんなことを研究したというのが大まかな自己紹介になります。

杉本 世界初の本格的な顔認識プログラム開発に挑戦するのは、非常に勇気がいることだったのではないでしょうか。

金出 むしろ僕は「まだできないのか?」と言われるのが一番いやでしたね。僕が博士課程に入った頃には、コンピュータで画像を扱うというアイデアは出はじめていましたし、当然できるはずの技術だと思っていたからです。

もっとも、当時はデジタル画像なんてない時代。フィルムで撮影した写真をデジタル化する方法も身近にはありませんでした。物差しで紙焼きの写真にきれいにグリッド線を引き、明るさの標準パターンと目で照合しながら、一つひとつのピクセルに手書きで番号を振っていくんです。これをタイプライターで打ち直して計算機に入れてデジタル画像化するという、非常に手間のかかることをしていました。「人間デジタイザー」と呼んでいましたね。

杉本 気の遠くなるような時間と手間をかけて画像のデジタル化をされていたのですね。

金出 コンピュータは、基本的に自分が思ったことをなんでもできる機械。コンピュータ言語に訳して解析させれば、顔の認識ができるというのは僕にとっては明白でした。「No Hands Across America」での自動運転はさらに明白だと思っていました。1980年頃にはコンピュータで画像処理をすることはごく普通の概念になっていましたし、建物の認識や航空写真を解析して道路を見つけるなどの研究も進んでいましたから。自動車にカメラを搭載して、道筋に沿ったプログラムを書けばいいだけです。もちろん簡単ではありませんでしたが、自動運転ができるということ自体は当たり前の話だったのです。

金出 僕は、大学3年生で人工知能を知ったときから、囲碁や将棋で人工知能が人間に勝つということも当然だと思っていました。当時は坂井先生でさえも「どうかな? 人間は賢いし、直感というものがあるから」と言われました。「チェスで人間に勝つ人工知能はすでにありますよ」と言うと、「チェスは西洋のゲーム。論理的だから人工知能にも勝てるけれど、将棋は東洋的発想に基づいているから絶対にできない」と大真面目に言う人さえいました。

西村 金出先生は、「人間も脳の情報を処理するひとつの“機械”に過ぎない」と言われていましたね。人間を概念化できさえすれば、あとは複雑さを解決していけばいいという話になるでしょうか。

金出 ただ、人間は極めて複雑な“機械”ですから、簡単ではないでしょうね。それでも、人間と同等の複雑さをもつ人工知能が登場するのは時間の問題だと思っています。こういう話をすると「愛情や知性や直感などは人間だけがもつものだ」と言って否定する人もいます。しかし、これは化学で「動植物の生気によってのみつくられるのが有機物であり、人工的につくることはできない」と考えられていたことと似ているように思えます。

1828年にフリードリヒ・ヴェーラー*2 が無機物から尿素をつくる以前、自然界に存在する生物にしかつくれない「有機物」と、化学実験によって人工的につくられる「無機物」の境界は「生気があるかどうか」で分けられていました。しかし、ご存知のように、今ではそんな境界があるとは誰も信じていません。いつかは、人間と人工知能の境界についても、認識が変わっていくのではないでしょうか。

西村 金出先生は、講演のなかで「(根本的解明につながる)基礎研究ほど役に立つ研究はありません」と話されていました。役に立つかどうかという議論が、どうも身近な次元に陥りがちだと感じているのですが、先生は違った視点で見ておられるように思います。

金出 僕は、役に立つということを非常に重要視しています。「役に立たない技術は本当に技術と呼べるのだろうか」と思っています。「役に立つ」の意味を、日常生活のなかで役に立つことやお金が儲かるのに役に立つこととだけとらえるのは ──もちろんそれも重要だとは思いますが──、非常に近視眼的ですよね。ノーベル賞を受賞するような研究も、今まで治らなかった病気を治したり、予防したり、実現できなかった装置が作れるようになってはじめて役立ちます。「役に立つ」より「役立つ」という言い方のほうが、抵抗感が少ないかもしれません。

研究の本質は、「なぜこの研究をしているのか」ということにあると思っています。たとえば、現象はよく知られていても、その現象が起きる仕組みは解明されていないことがあります。これに対して、より根本的に解明しようとする人と、見かけ上で解こうとする人が出てくるわけですね。ただし、「根本的に解明する以外には意味がない」という言い方は、非常に人のやる気を削ぐので僕はしないと決めています。

でも、「これが本当にその現象が起きる理由なのかな」と考える癖をつけておけば、幸運にもより良く、より深い、本質的な解に到達する可能性が高くなります。それでもなお、必ず本質的な解に到達できるとは限りません。優れた研究者であっても成功する確率は決して高くないのです。

誰しも、かっこよく基礎的な研究をして、良い結果になるべく早く到達したい気持ちがあります。しかし、「これに従えば必ずより良い結論が生まれる」というマジックはありません。「真摯にその問題に向き合えば本質に到達できるはずだ」という考えに導く方が教育的だと常に思っています。

西村 現象の根本にある仕組みを理解できれば、他の現象を理解することもできるようになり、ものごとに対する見方が変わりますよね。そこで「今、自分がやっていることは根本的なのだろうか」という問いも初めて立つのではないでしょうか。

金出 まさにそういうことです。最近は、人工知能やディープラーニングがパッケージ化されて、いろんなツールが手に入りやすくなりました。すると、学生のみならず研究者のなかにも、パッケージにデータや数値を入れて出た答えを「良い結果」として論文を書いて発表する人がいるので驚きます。データは冗長性が高いので、多く突っ込めば60〜70%は必ず合うんです。

ツールは非常に理論的なので、使い方を間違っているのにも関わらず「私の方法は理論的です」と言う人が非常に多い。しかし、それでは「このパッケージは何をするためのものか」さえ考えていませんよね。パッケージを前にしたときに「これがうまく動く前提条件はなんだろうか」と考える習慣がないんでしょうね。

西村 60〜70%の確率のなかで求めた結果が出てしまったら、「このやり方でいいんだ」と思い込んでしまい、「自分が何をしているのか」を問うことがなくなってしまう。より本質的な解を得るように導くにはどうしたらよいのでしょう。

金出 そうですね。要するに本質を捉えようとする習慣を、大学において教育することが大切だと思います。研究においては、考えることをモデル化して概念的に考えていく。モデル化する道具の最も良い道具のひとつが数学です。コンピュータプログラムをつくることも、新しいモデル化の非常に重要な方法です。世の中の現象は複雑なので、プログラムという複雑な関数に置き換えて様子を見ることが、シミュレーションという概念です。

推論したことを、数学やコンピュータプログラムなどの道具を使って置き換えられるのが研究者としての力です。しかし、我々がやっていることは日常生活で考えることと、ある意味では変わらないんですよね。そういう意味では、小学校時代の算数も上手に教えていれば、本当は物事の本質を見る習慣につながっていくはずだと思います。

杉本 金出先生は、京都大学では坂井先生、そして長尾真先生*3 にお世話になられ、カーネギーメロン大学ではアレン・ニューウェル先生*4 やラジ・レディ先生*5 と、素晴らしい方々に出会われました。研究者にとって、良き師のもとで学ぶことは非常に大事なのではないかと思います。

金出 良い先生に出会えるかどうかは運次第という面もあります。坂井先生の研究室を希望したのは、たまたま授業のなかで先生が人工知能についてお話されるのを聞いたからでした。坂井先生は非常に優れた方でしたし、研究室には当時助教授だった長尾先生がおられて、非常に気が合ったというか、非常にかわいがってもらいました。これもまた偶然といえば偶然ですよね。

新約聖書のマタイによる福音書にある「おおよそ、持っている人は与えられて、いよいよ豊かになる」という聖句にちなんで、条件に恵まれた研究者が優れた業績を挙げてさらに恵まれた条件を得ることを「マタイ効果」と言います。やはり、良い研究室からは良い研究者が生まれる可能性が高いんですね。坂井研究室には、長尾先生以外にもたくさんの優れた研究者がおられて、その方々からも非常に刺激を受けました。そういう意味では、本当に幸運だったと言えるでしょう。

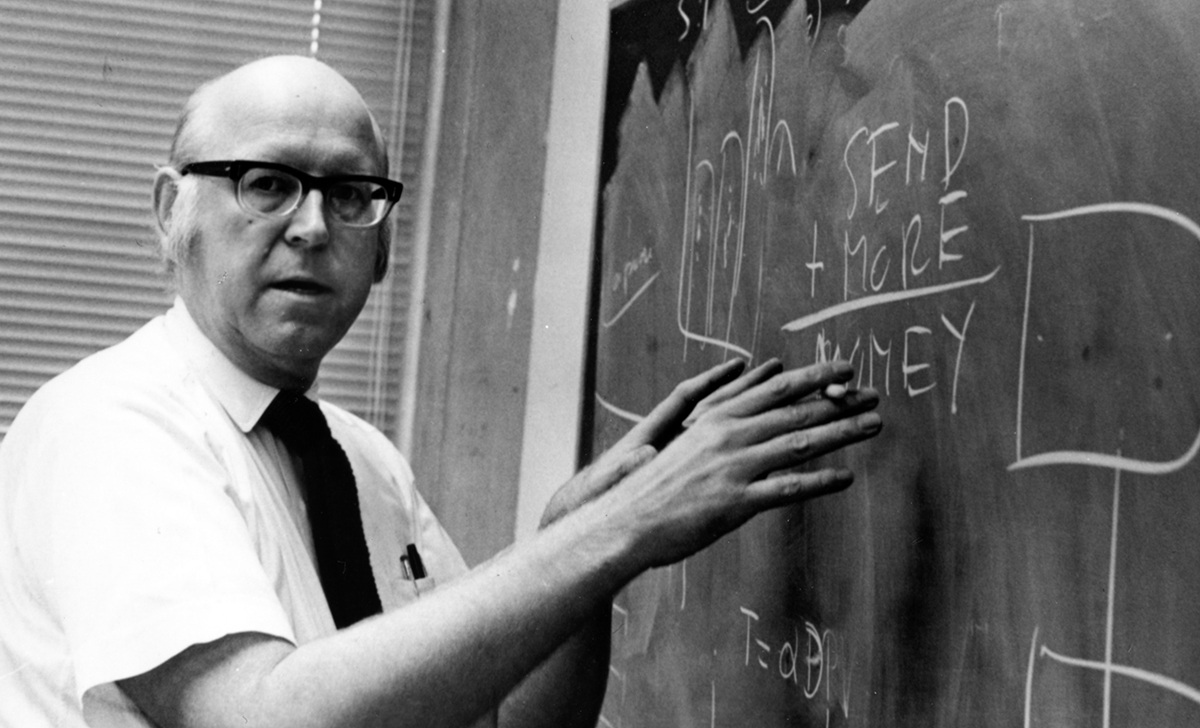

ニューウェル先生は、人工知能の分野においては元祖と言っていい方で、たまたま長期休暇で京都大学に1日だけ来られたんです。僕はそのとき助手をしていて、当時やっていた研究について説明をしたら面白がってくださった。翌日、ニューウェル先生が修学院離宮を見学されるというので、坂井先生から言われてご案内したのも、本当に偶然のことです。

レディ先生とはカーネギーメロン大学で出会いました。彼は人工知能の分野でも音声が専門で、必ずしも画像は専門ではありませんでした。しかし当時、DARPA(米国防高等研究計画局)の画像理解という大きなプロジェクトで、研究代表者をされていたんですね。僕が渡米して2ヶ月が過ぎた頃でしょうか。プロジェクトの会議で「画像はタケオの専門だから、今日から彼が研究代表者だ」と突然言われたのです。

通常は、アメリカでは自分でプロポーザルを書いて予算を得なければ研究代表者にはなれません。もしレディ先生自身や他の研究者のなかに画像の専門家がいたら、僕に任せるということはなかった。これもまた、偶然の巡り合わせだったのです。

杉本 金出先生の才能を見抜かれていたからこその大抜擢だったのだと思います。その後も、ロボティクス研究所の所長などの大役を次々に務められましたが、金出先生はプレッシャーを感じるよりむしろ、楽しまれていたような印象があります。

金出 楽しんでいたと思いますね。もっとも渡米間もない頃、泊りがけでDARPAのミーティングに初めて参加したとき、朝から晩まで食事の時間もずっと休みなく仕事の議論が続いてね。英語は話せましたが一日中となると大変でしたし、ホテルでシャワーを浴びていたら手に髪の毛がわーっと付いていたんです。あのときは、相当なプレッシャーだったのだろうと思います。それ以外は、プレッシャーに負けずになんとかやってこられました。周りには、サポートしてくれる良い人もいましたから。

お世話になった4人の先生方はすでに尊敬されていた人でしたから、彼らの真似をすればいいという意味ではやさしいことだったのかもしれません。優れた研究者が常に人格者であるとは言い難いのですが、私が出会った先生方はみな人格者で、しかも楽しい人でもありました。面白く話すということも、この4人から学んだところもあります。

なかでも、ニューウェル先生の教授室に行くと、アポイントの時間は全身全霊で僕の研究について話を聞いてくれました。それはもう細部に至るまでどんどん質問して、自分のもつ知識をなるだけ使って楽しく会話してくれる。非常に多忙な人でしたが、学生と話している間は一切電話にも出ないし、訪ねてくる人があっても学生との話が済むまで会わない。あれだけは、真似をしたくてもなかなかできないなと思います。

杉本 金出先生は、ご自身の研究室の学生に対しても、同じく全身全霊でご指導されてきたのではないかと想像します。

金出 学生との議論や会議において、「もう、今日はこのあたりでやめよう」と僕からは絶対に言わないですね。たとえ深夜2時〜3時になっても、相手が「そろそろ終わりにしましょう」と言わない限り「今日はやめよう」と言わなかったというのは有名な話になっています。

西村 若い研究者を育てられるなかで、大学における研究者教育において必要なトレーニングや基本的な考え方とはどのようなものだとお考えでしょうか。

金出 一番重要なのは研究課題の設定、つまり「その問題を解くことによって何が起きるのか」を考える力です。一般的には、「どうすればできるか?」という方法よりも、「それができれば何が起きるか?」をしっかり考えられたら研究はかなり進みますね。しかも、問題を解いた先に起きることが見えていたら、研究における大きなモチベーションにもなるわけです。

たとえば、キュリー夫妻はピッチブレンドという混合鉱石を分離精製してラジウム塩化物を取り出す作業に、寝る間を惜しんで打ち込んだと伝えられています。「大変な苦難を乗り越えて」と言うのですが、僕はむしろ彼らは毎日楽しくて仕方なかったんじゃないかと思うんです。1トンのピッチブレンドから、得られるラジウム塩化物はたったの0.1グラム。それでも「明日はもうちょっとできる」と信じていたから、続けられたのではないかと想像します。

「この問題を解けばきっと答えに到達する」というストーリーがあるからこそ研究に楽しみが生まれます。ある意味、研究とはそのストーリーを楽しむプロセスです。思った通りのストーリーにならないときは、方法や方向性を変えてみるというプロセスが研究であり、そこから新しい発見が生まれてきます。良い結果を得て、しかもそれが人間にとっても良かったと言える。そのときに、科学者や技術者は自分の生きがいを見つけるのではないでしょうか。

西村 すごく共感しながら聞いていました。理化学研究所に入ったときに、多くの研究者にインタビューをさせていただいたのですが、それぞれが面白いテーマをもっていて、それに夢中になっていらっしゃる。その視点で見れば確かにそういう問題に見えるし、その解き方までもっておられるのは素晴らしいなと思いました。

金出 そうそう。一人ひとりの研究者がそれぞれのストーリーをもっているんです。

西村 ものごとを理解して本質に到達するには、理解のフレームの多さが必要ではないかと思います。理解のフレームをつくるのは知識です。研究においても、あるいは日常生活においても、知識はたくさんあるほうが絶対に良いと思うのですが、一方で「勉強なんてしなくていい」という議論も世の中にはあるようです。なぜ、そんな発想が出てくると思われますか?

金出 「アインシュタイン博士は学生の頃は成績優秀ではなかった」「ノーベル物理学賞を受賞した小柴昌俊先生は東大物理学科をビリで卒業した」という例を引いて、「大学の勉強なんてできなくてもいい」と言う人もいます。しかし、仮にそれが本当だったとしても、「成績が悪かったから偉くなった」わけではありませんよね。

事実として、新しいことを考えた人は、必ずしも古い知識に拘泥しなかったということはあります。だけど「拘泥しなかった」のであって、「知識がない方が良かった」というわけではありませんよね。もっている知識によって視野を狭めなかったことが偉かったのであり、知識をもっていなかったことが偉いという話ではないのです。

杉本 知識があるがゆえに、その知識を使おうとして視野を狭めてしまうという罠に陥ることもありますよね。

金出 そういうことですね。我々のような研究者や技術者は、最高の専門家であると同時に、「素人のように考え、玄人として実行するべき」と僕はよく話しています。玄人として考えようとすると、発想の範囲を狭くしてしまう可能性があるからです。

杉本 金出先生ご自身は「玄人として発想する」ことを、どのように回避されているのでしょう。

金出 やっぱり「自分がしたいことは何か?」ということから考えるようにしています。したいことを考えるのは誰にでもできますし、素人のほうが「こんなことぐらいできるんじゃないか」と無邪気に発想できます。しかし、僕は「素人が考えた方が良い」と言っているわけではなく、知識をもつことは大事です。第一、知識がなければ「こんなことができないだろうか」と思いつけませんから。

ただ、我々研究者は、思いついたアイデアを実現する方法を考えはじめた途端に、知識があるがゆえに「これは難しいぞ」「そもそもできない」などと先回りして考えてしまいがちです。また、一般によく言われることですが、専門家は自分のやっていることがいかに難しいかをよく知っているからこそ、自分の分野のことを非常に難しく考えてしまうんです。

西村 今のお話は、問いを解くときと問いを立てるときでは、必要な力が違うということではないかと思います。問いを解くときには、過去の研究による積み上げに基づいて、その先をつくらなければいけない。一方で、問いを立てて取り組むテーマを定めていくときには、あまり過去の研究を意識しすぎると、素直なテーマを見逃してしまうのではないでしょうか。

金出 それは必ずあります。実際には、過去の研究を知らない人には、大したことは思いつけません。繰り返しになりますが、知識なしで良い研究をするのは無理です。問題は、その知識が研究を進展させるように働く場合と、むしろ研究の邪魔になるように働く場合があり、同じ研究者のなかでも両方の可能性があるということです。僕自身にもそういった経験はたくさんあります。他の研究者の仕事を見て「似たようなことをしていたのに、なぜ自分はあのとき気づかなかったんだろう」と悔しい思いをしたことは、嫌になるほどありますよ。

西村 ひとつの問いを解く方法はたくさんあるので、ひとつの方法がダメだからと言って、問いの立て方が間違っているというわけではない。みんなでいろんな方法を試して、そのうちのひとつが解になるということかもしれませんね。

金出 そういうことですね。講演でお話しすると「金出先生のやることはみんな成功していますね」「失敗したことはないのですか?」とよく聞かれます。「失敗したこともあると言った方が、みなさんは喜ぶだろうな」と思いながらも、僕はわりと意地悪だから、「僕は成功するまでやるのが信念ですので、私の辞書には論理的に失敗はあり得ない」と答えています。すると、稲盛和夫氏の長女でいらっしゃる金澤しのぶさん(現・稲盛財団理事長)が「うちの父も同じように『成功するまでやればいいんだ』と言っていました」とおっしゃるのを聞いて、非常に安心したのを覚えています。

西村 研究者と経営者が同じような考え方で、それぞれに大きなゴールに到達するというのは興味深いです。今日は本当にありがとうございました。

*1. 坂井利之 京都大学名誉教授、龍谷大学名誉教授。情報処理工学者。1924年大阪府生まれ。京都大学工学部電気工学科卒業、工学博士。文字認識、機械翻訳、自然言語処理、画像処理など多くの分野を切り拓き、多くの人材を育てた。

*2. フリードリヒ・ヴェーラー ドイツの化学者。1828年にシアン酸アンモニウムを加熱しているときに尿素が結晶化しているのを発見し、無機化合物から初めて有機化合物の尿素を合成した。そのほか異性体の発見やベリリウムの発見などの業績がある。

*3. 長尾真 京都大学名誉教授。情報工学者。1936年三重県生まれ。京都大学工学部電子工学科卒業、京都大学大学院工学研究科電子工学専攻修了(工学博士)。専門は自然言語処理、画像処理、パターン認識など。電子情報通信学会会長、情報処理学会会長などを歴任し、京都大学総長も務めた。

*4. アレン・ニューウェル アメリカの人工知能研究者。ハーバート・サイモンとともに初期のAIプログラムを開発。人工知能と認知心理学への基礎的貢献により、1975年にサイモンとともにチューリング賞を受賞した。

*5. ラジ・レディ アメリカの計算機科学者。先駆的な大規模人工知能システムの設計と開発および、人工知能技術の実用性と商業化の可能性を広く知らしめたことに対して、1994年にチューリング賞を受賞した。

受賞当時に開かれた記念講演会を下のYouTube動画でご覧いただけます。

「京都賞再耕」のこれまでの記事

#01 國武豊喜博士 「抽象化」と「具体化」を往来するなかで突破口が見えてくる

#02 三村髙志博士 「役に立つ」とは、圧倒的多数の人に必要とされて喜ばれること

〈インタビュアー略歴〉

西村勇哉(にしむら・ゆうや)

NPO法人ミラツク代表理事。大阪大学大学院にて人間科学(Human Science)の修士を取得。セクター、職種、領域を超えたイノベーションプラットフォームの構築と、年間30社程度の大手企業の事業創出支援、研究開発プロジェクト立ち上げの支援、未来構想の設計、未来潮流の探索などに取り組む。 国立研究開発法人理化学研究所未来戦略室 イノベーションデザイナー、大阪大学社会ソリューションイニシアティブ 特任准教授。 NPO法人ミラツクのウェブサイト

〈ライター略歴〉

杉本恭子(すぎもと・きょうこ)

フリーライター。同志社大学大学院文学研究科新聞学専攻修了。アジール、地域、仏教をテーマに、研究者、企業経営者、僧侶、まちづくりをする人たちへのインタビューに取り組む。『京大的文化事典 自由とカオスの生態系』(フィルムアート社)著。 writin’room